Con frecuencia he visto a supuestos “libertarios” en redes sociales o conversaciones criticar ciertos aspectos del capitalismo, pero llamándolos “socialismo”. Suelen decir cosas como: “si yo trabajo, lo que produzco es mío, no tiene por qué venir alguien a sacármelo”.

Claramente su confusión se apoya en una inversión de los términos y en una demonización irracional del socialismo. Sin embargo, algo que ignoran o pretenden ignorar es que Liberalismo y Socialismo tienen orígenes comunes y, no sólo eso, tienen la mayor parte de sus principios políticos en común. A continuación veamos las similitudes y diferencias entre ambas ideologías. ¿Serán realmente liberales los “libertarios”?

El papel revolucionario del Liberalismo

Si abordamos la historia del pensamiento político vemos que el liberalismo se remonta hasta la Revolución Francesa. El lema de “Libertad, Igualdad, Fraternidad” cambió radicalmente el orden político a nivel mundial, destruyó a las monarquías absolutistas europeas y dio forma a los nuevos estados independientes que se conformaron en América a lo largo del siglo XIX.

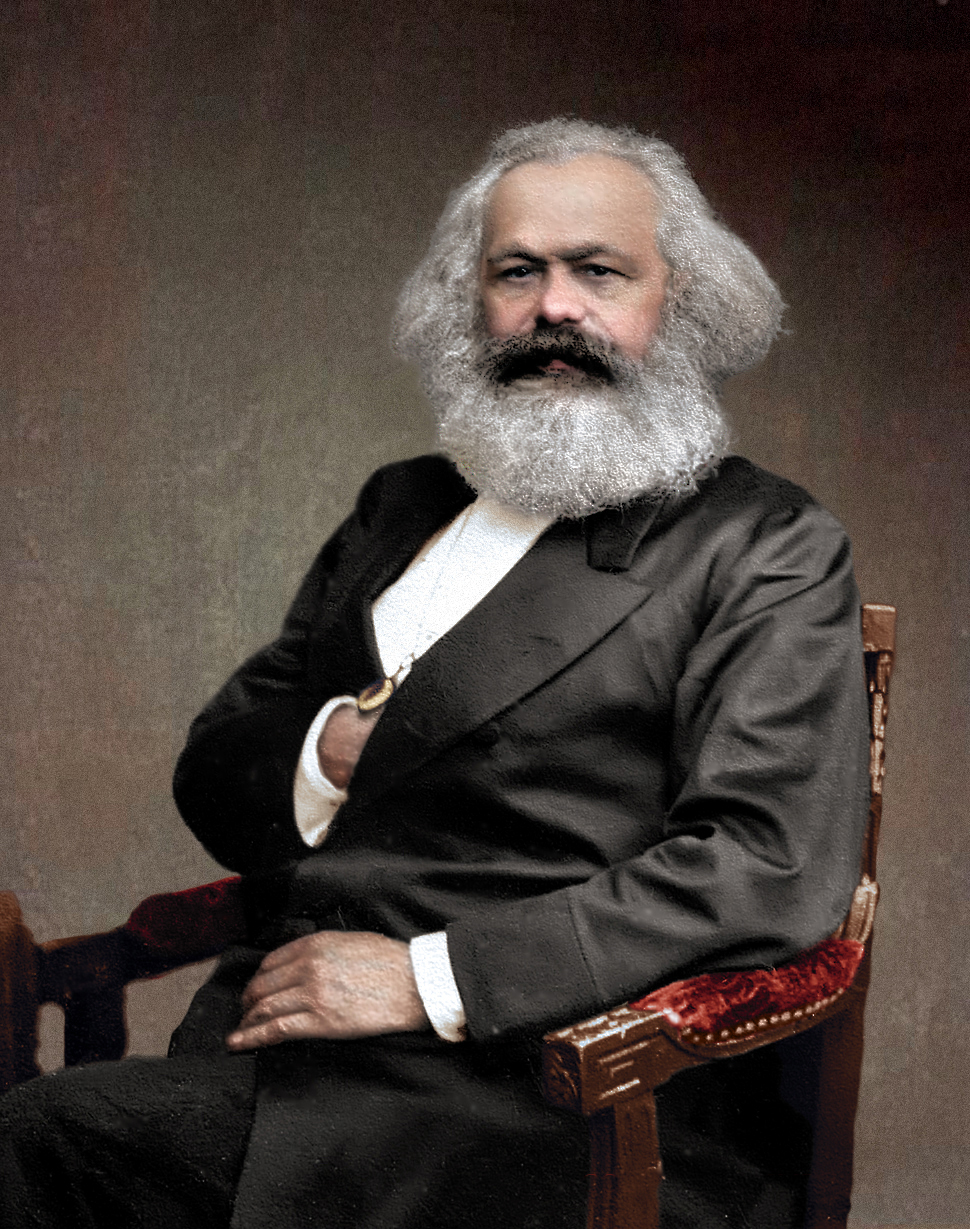

La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario, nos recuerda Marx en El manifiesto comunista (Marx, 1848, p 40). Para hacer sus revoluciones, la burguesía se sirvió del liberalismo como arma para luchar contra el autoritarismo. Una vez en el poder las aspiraciones de igualdad y libertad quedaron relegadas a un segundo plano en el mejor de los casos, cuando no se volvieron abiertamente peligrosas. Aquellas ideas fueron retomadas por la otra clase que también aspiraba a su liberación, los trabajadores. Nacían así el socialismo y el anarquismo.

El caso de Pierre Leroux: del liberalismo al socialismo

Como ejemplo de evolución del liberalismo al socialismo, tomemos el caso de Pierre Leroux, autor original del término “socialismo”. El periodista francés de la primera mitad del siglo XIX comenzó su carrera política como liberal. Al tiempo, observó que el liberalismo, si bien defendía los derechos individuales contra el autoritarismo, encontraba en ese individualismo una limitación a la hora de abordar los problemas sociales, particularmente la desigualdad. Así, Lerroux abandonó los círculos liberales y se unió al saintsimonismo. Leroux utilizó por primera vez la palabra “socialismo” en 1834 en su artículo De l’individualisme et du socialismo.

Con un comunitarismo casi religioso, los saintsimonianos buscaban conformar una sociedad nueva, sin excluidos ni grandes desigualdades. No obstante, la unión de religión y política que hacían Saint-Simon y sus seguidores, volvían a esta comunidad mesiánica y autoritaria. Leroux acabaría separando de ellos entendiendo que el Socialismo debía significar una síntesis entre la Libertad y la Igualdad, superando el individualismo sin caer en el autoritarismo. El historiador Horacio Tarcus describe así la ruptura del teórico francés:

Leroux entiende con rapidez que el autoritarismo organizativo no hacía más que preanunciar el socialismo autoritario que el sansimonismo buscaba imponer “desde arriba” a la sociedad. […] Leroux y su amigo Hippolyte Carnot se alejaron pues de la “familia”, en la búsqueda de un socialismo “desde abajo” y democrático. (Tarcus, 2016, p 128).

El problema del Estado

Tradicionalmente, el liberalismo ha impulsado conquistas como el derecho al voto universal, el derecho a un juicio justo y la igualdad ante la ley, el derecho de libertad de expresión, la libertad de culto y la separación de la iglesia y el Estado, la libertad de asociación, etc. Hoy muchas de estas reivindicaciones nos sonarían más “de zurdo” que de liberal. Desde el último tercio del siglo XX y lo que va del XXI el liberalismo se redujo a una sola de sus libertades, la libertad de mercado (para las empresas, no para todos los ciudadanos) y no titubeó a la hora de rechazar las demás, incluso la política.

Alguien podría decirnos, “pero el socialismo quiere un Estado fuerte que domine al individuo. El liberalismo quiere un Estado mínimo y la máxima libertad del individuo”. Repasemos, entonces, qué visión tiene cada una de las ideologías políticas modernas sobre el Estado.

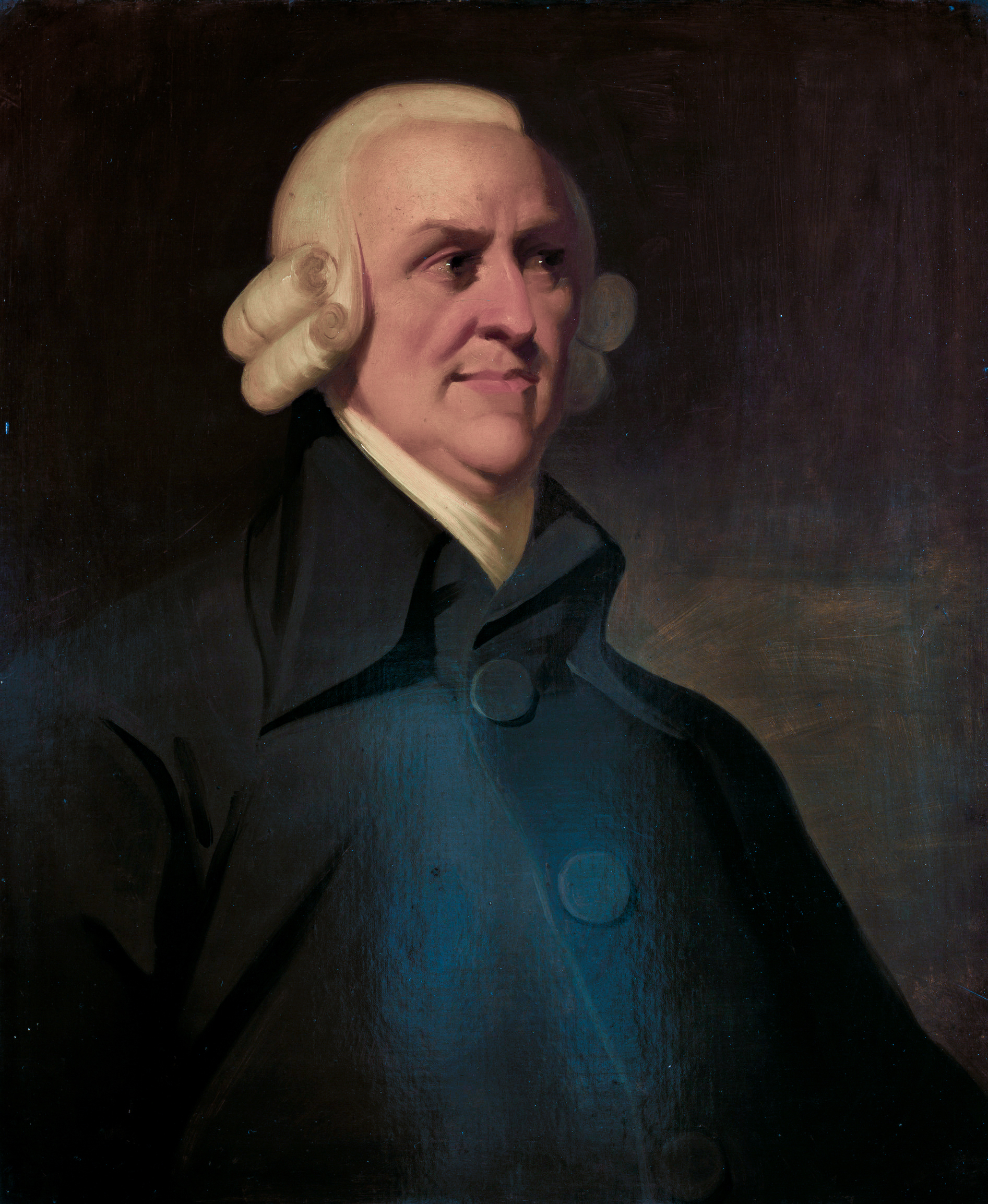

Las funciones del Estado según Adam Smith

El liberalismo clásico, efectivamente entiende que un Estado fuerte oprime las libertades individuales, por lo que plantea que sólo debe limitarse a ciertos servicios. Como prueba de que los liberales no rechazaban la intervención del Estado vayamos al propio Adam Smith. Él entendía que los estados tenían tres deberes, el primero de ellos era proteger a la sociedad:

El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, sólo puede ser cumplido mediante una fuerza militar. […] Asimismo, cuando el arte de la guerra evoluciona y hasta convertirse en una ciencia harto intrínseca y compleja, cuando el desenlace de la guerra deja de ser determinado por una sola escaramuza o batalla aislada, sino que se va desarrollando a lo largo de varias campañas que duran cada una buena parte del año, entonces se hace necesario que el Estado mantenga a quienes lo sirven en la guerra, al menos mientras estén empleados en ese servicio. (Smith A., La riqueza las naciones, 1776, pp 665 y 666).

Smith y la inseguridad producto de la desigualdad social

El segundo deber del Estado es la administración de la justicia, aunque reconoce que esta es una necesidad producto de la desigualdad social y la propiedad privada:

Los seres humanos pueden vivir en una sociedad con un grado aceptable de seguridad aunque no haya un magistrado civil que los proteja de la injusticia derivada de las pasiones. […] Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres, y la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos. La abundancia de los ricos aviva la indignación de los pobres, que son conducidos por la necesidad y alentados por la envidia a atropellar sus posesiones. El dueño de una propiedad valiosa no puede dormir seguro ni una sola noche si no se halla bajo la protección de un magistrado civil. Todo el tiempo se ve rodeado por enemigos a quienes nunca ha provocado pero a quienes tampoco puede apaciguar jamás, y de cuya injusticia sólo puede ser protegido mediante el brazo poderoso del magistrado civil, siempre en alto para castigarla. La adquisición de propiedades valiosas y extensas, por lo tanto, inevitablemente requiere el establecimiento de un gobierno civil. (Smith A., 1776, pp 674 y 675).

Smith y la obra pública

Finalmente, menciona a la construcción de obra pública, dentro de la cual incluye a la circulación y a la educación:

El tercer y último deber del soberano o del Estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que, aunque sean enormemente ventajosas para una gran parte de la sociedad son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio jamás reemplazaría el costo en caso que ningún individuo o número pequeño de individuos y que, por lo tanto, no puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vayan a construir o mantener.

Después de las obras e instituciones públicas necesarias para la defensa de la sociedad y la administración de la justicia, ya mencionadas, las demás obras e instituciones de esta clase son fundamentalmente las que facilitan el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo. (p 685).

Para el financiamiento de la obra pública, Smith propone un impuesto progreviso:

Una carretera, un puente, un canal navegable, por ejemplo, en la mayoría de los casos construidos y conservados mediante un pequeño peaje sobre los vehículos que lo utilizan; y un puerto mediante una reducida tasa portuaria sobre el tonelaje de los barcos que en él cargan. (p 686).

Cuando el peaje sobre vehículos de lujo, carruajes, sillas de postura, etc., es algo más elevado en proporción a su peso que el aplicado a los vehículos necesarios como carros, carretas, etc., la indolencia y vanidad de los ricos contribuye por una vía muy sencilla a ayudar a los pobres, al volver más barato el transporte de mercancías pesadas a todos los rincones del país. (p 687).

El Estado para los anarquistas

El anarquismo es mucho más radical al respecto. Sostiene que el Estado, cualquiera sea su forma de gobierno, es un arma de control social, es autoritario por naturaleza. Acá vemos como Bakunin señala que el Estado hace de tutor paternalista del pueblo, infantilizandolo:

El Estado no se llamará ya monarquía, se llamará república, pero no dejará de ser Estado, es decir una tutela oficial y regularmente establecida por una minoría de hombres competentes, de hombres de genio o de talento, virtuosos, para vigilar y para dirigir la conducta de ese gran incorregible y niño terrible: el pueblo. Los profesores de la escuela y los funcionarios del Estado se llamarán republicanos, pero no serán menos tutores pastores, y el pueblo permanecerá siendo lo que ha sido eternamente hasta aquí: un rebaño. (Bakunin, M., Dios y el Estado, 1882, p 38).

De esta forma, para los anarquistas, también autodenominados libertarios, el ser humano nunca será libre mientras el Estado no sea abolido. Esta concepción radical será también sostenido por un sector que también se autodenominan de la misma manera, pero sin el carácter clasista y colectivista de los anteriores sino, por el contrario, en base a una defensa absolutista del capitalismo.

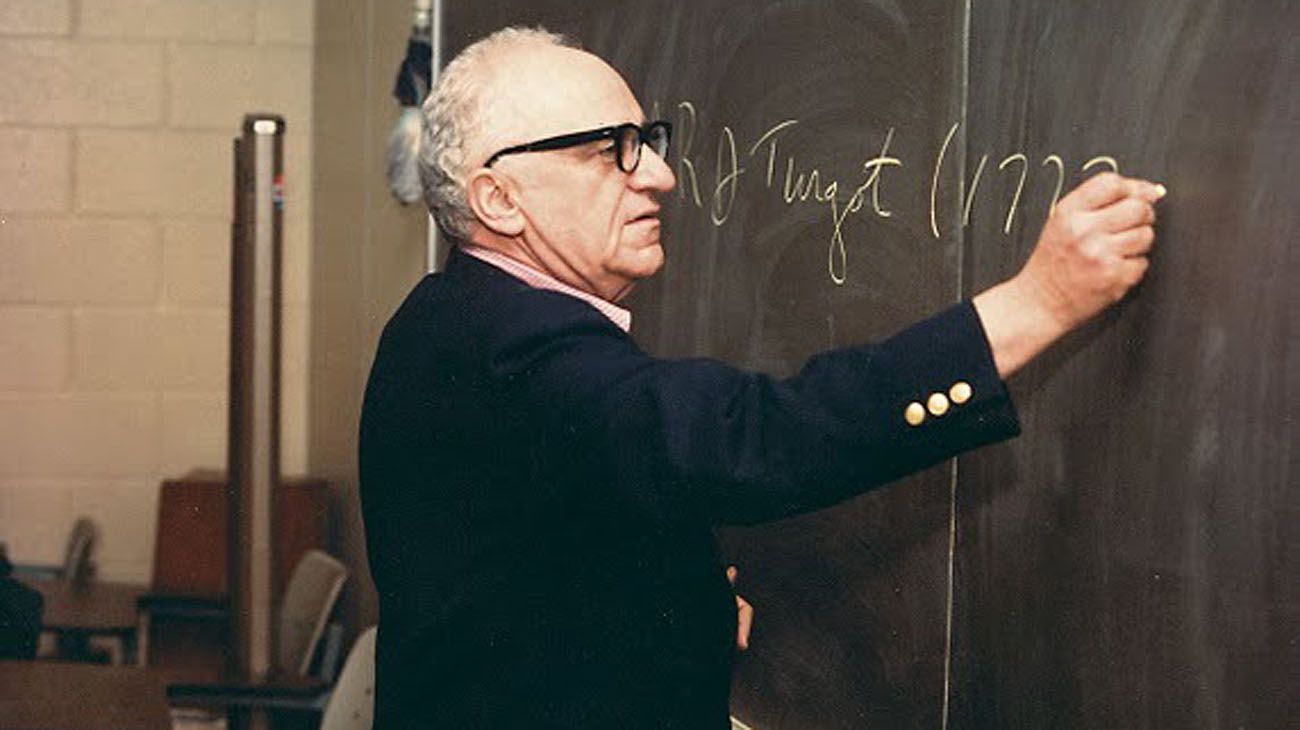

El Estado según los “libertarios” actuales

Las posturas adoptadas por los “libertarios” actuales son mucho más radicales que las de los liberales clásicos. Dentro de estas podemos encontrar al minarquismo (Ludwing Von Mises, Ayn Rand, entre otros) proponen un Estado mínimo, que no se ocupe de otras cosas que no fueran la defensa y la justicia. En cambio, el llamado anarcocapitalismo (Murray Rothbard, Friedrich Hayek, entre otros) va mucho más allá y aspira a un libre mercado absoluto, sin Estado de ningún tipo.

Rothbard (quien da nombre a “Murray”, uno de los perros de Javier Milei) sostenía que el Estado no representa al conjunto de la sociedad sino sólo a un grupo privilegiado: …hemos de hacer hincapié en que “nosotros” no somos el gobierno; el gobierno y “nosotros” no somo identificables. (Rothbard, M. Anatomia del Estado, 1974, p 50).

Para Rothbard el Estado no es más que una forma organizada legalmente y permanente de robo a la propiedad, contrario a lo que él llama “Ley Natural”, que es incapaz de producir, por lo que se apropia de la producción ajena por la fuerza:

El Estado proporciona un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada; convierte en cierta, segura y relativamente “pacífica” la forma de vida de la casta parasitaria en una sociedad. Dado que la producción siempre debe preceder a la depredación, el libre mercado es anterior al Estado. El Estado nunca ha sido creado por un “contrato social”, siempre ha nacido en virtud de la conquista y la explotación. (Rothbard, M. Anatomia del Estado, 1974, p 53).

Hayec, Ayn Rand, Mises, Rothbard: ¿De dónde surgen las ideas de Javier Milei?

Podemos ver que las diferencias respecto al Estado entre los liberales “clásicos” y los “libertarios” actuales son demasiado grandes para englobarse dentro de un mismo movimiento. Mientras los primeros aceptan una relativa intervención del Estado para compensar las desigualdades no contempladas por el mercado, los segundos aceptan dichas desigualdades como algo natural y rechazan la sola existencia del Estado.

¿Hay coincidencia respecto al Estado?

Aunque Rothbard evita deliberadamente citarlo más de lo necesario, sabe perfectamente que su concepción del Estado tiene similitudes con la de Marx. Un aparato de dominación de un grupo privilegiado sobre el resto de la sociedad: El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios de toda la clase burguesa. (Marx, K. Manifiesto Comunista, 1848) No obstante, ahí se acaban las similitudes. Mientras que lo que Marx entiende como “burguesía” es un fenómenos económico, lo que Rothbard entiende por “Casta” es un fenómenos político. Dejamos, en este caso, de lado las consideraciones sobre el Estado de Louis Blanc o de Ferdinand Lassalle, que son mucho más “estatistas” que las de Marx, por ser este último mucho más influyente como teórico que los anteriores.

El Estado para el Socialismo

El socialismo, al menos en su vertiente marxista, que es la más extendida en tiempo y espacio, concuerda con el anarquismo y con el “libertarismo” respecto al carácter opresor del Estado, aunque discrepa respecto a cuándo y cómo será su desaparición. Según Engels, en Del socialismo utópico al socialismo científico, el Estado no puede ser abolido de la noche a la mañana, como pretendían los anarquistas. Por el contrario, debía ir extinguiéndose conforme fueran desapareciendo las clases sociales:

Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad será por sí mismo superfluo. Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener sometida; cuando por la existencia individual, engendrada por la actual anarquía de la producción, los choques y los excesos resultantes de esto, no habrá ya nada que reprimir ni hará falta, por tanto, esa fuerza especial de represión que es el Estado. […] El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será “abolido”, se extingue. (Engels, F. Del socialismo utópico al socialismo científico, 1880).

Sobre esto, Lenin consideró necesario agregar en 1917, en El Estado y la Revolución, que quien se extingue es en realidad el Estado proletario. El Estado burgués, para él, sí sería abolido mediante la revolución proletaria, surgiendo así un Estado de transición que se iría desarmando conforme hubiera mayor democracia obrera.

Planificación centralizada

Los liberales y libertarios suelen acusar de “socialismo” a todo aquello que implique una intervención del Estado. Efectivamente, los gobiernos liberales han dejado, o pretendido dejar, al mercado “autorregularse” a su suerte. Esto en la práctica significó que lo regularan las grandes empresas en su propio beneficio. Los países socialistas del siglo XX, en cambio, construyeron estados súper poderosos.

Esto se debió, por un lado, a una necesidad militar de mantener los recursos bajo control y evitar que caigan en manos del enemigo. Véase el caso del “comunismo de guerra” en la guerra civil rusa. Por el otro a una necesidad económica de desarrollar rápidamente el crecimiento de la industria. Tales fueron los casos de los planes quinquenales en el estalinismo que, a un costo humano terrible, lograron convertir a la URSS en una potencia mundial, o del Gran Salto Adelante en China, que fue un rotundo fracaso por dejar su planificación en manos de burócratas y no de especialistas.

La Revolución Rusa a través de Rebelión en la granja de George Orwell

Los liberales y libertarios creen que dejando el mercado a su suerte con eso ya prosperará la economía. Los socialistas no consideran que la planificación centralizada sea una receta mágica, ya que, como vimos, depende de la capacidad e idoneidad de quienes planifiquen la producción. La planificación centralizada fue utilizada por gobiernos socialistas, pero no le es exclusiva, ya que también lo fue por gobiernos capitalistas. Algunos ejemplos son el New Deal en EEUU, los planes quinquenales del peronismo en Argentina, o el plan de cuatro años de la Alemania nazi.

¿Quién quiere al Estado?

Como vemos, el Estado sólo es un medio para el socialismo, un “mal necesario” hasta que desaparezca la desigualdad económica. El liberalismo (al menos el clásico) es, en este sentido, más estatista que el socialismo, ya que en ningún momento se plantea su disolución. Rothbard y los anarcocapitalistas sí imaginan un mundo sin Estado, ya que lo juzgan intrínsecamente totalitario. Sin embaego, su proyecto de sociedad futura no va más allá de reemplazarlo por un mercado totalitario.

La mayoría de las ideologías modernas reconocen al estado como un herramienta o una etapa transitoria. Únicamente el fascismo ha visto al Estado como un fin en sí mismo. Vale citar aquí la célebre frase que Mussolini dijera en un discurso de 1927. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado.

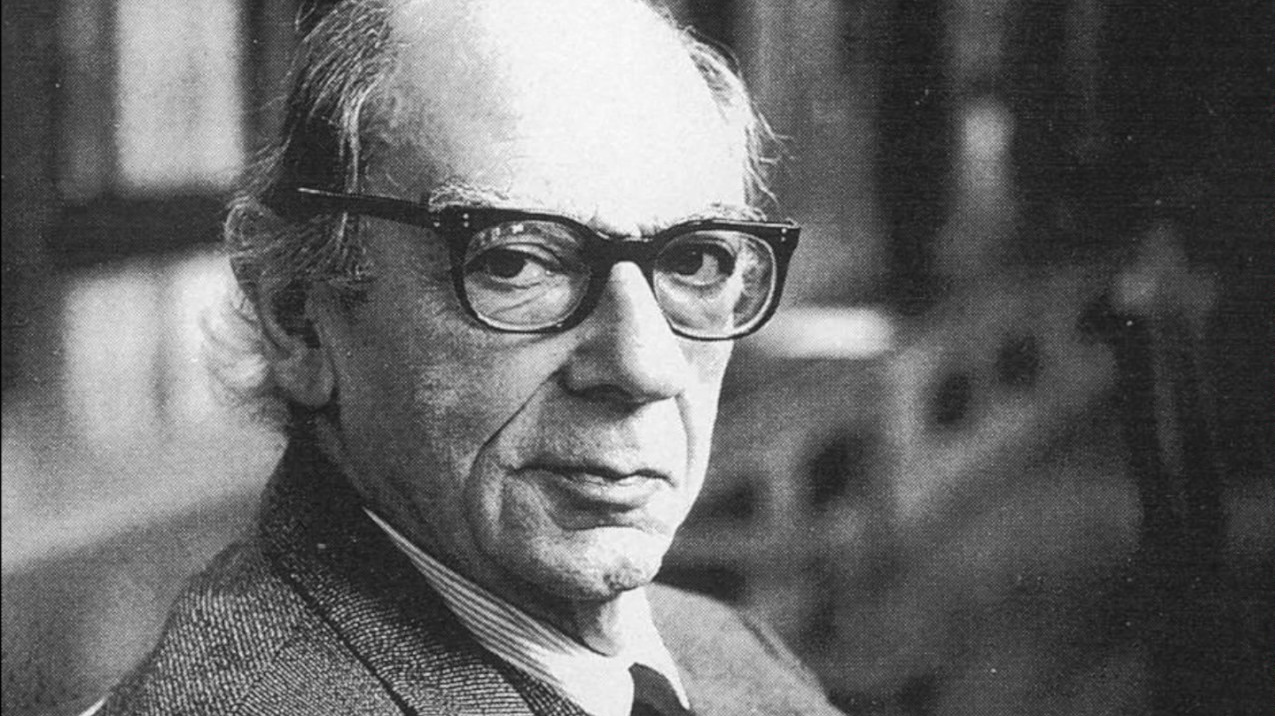

Libertad negativa…

La cuestión del Estado no es la única diferencia sustancial entre socialismo y liberalismo. La más importante, de hecho, es la concepción respecto a la Libertad. Isahia Berlin popularizó la distinción entre “libertad negativa” y “libertad positiva”, aunque su origen es anterior. En esta distinción se entiende por libertad negativa a ausencia de coerción, todo aquello que no se te prohíbe hacer. Esta idea se expresa perfectamente en el artículo 19 de la Constitución Nacional:

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. (Constitución Nacional Argentina, 1994).

La noción de libertad negativa es en la que se basa toda la doctrina ideológica del liberalismo. Benjamin Constant fue uno de los máximos referentes del liberalismo francés del siglo XIX. En su discurso titulado Sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos contrapone la idea de libertad de las antiguas Grecia y Roma con la libertad moderna, es decir, la libertad burguesa. A la primera la rechaza por juzgarla colectivista, mientras que a la segunda la reivindica por individualista. Allí la define de la siguiente manera:

Es para cada uno el derecho de dar su opinión, de ejercer su industria y ejercerla; de disponer de su propiedad, de abusar de ella incluso; de ir y venir, sin requerir permiso y sin dar cuenta de sus motivos o de sus gestiones. Para cada uno es el derecho de reunirse con otros individuos, sea para dialogar sobre sus intereses, sea para profesar el culto que él y sus asociados prefieran, sea simplemente para colmar sus días y sus horas de un modo más conforme a sus inclinaciones, a sus fantasías. (Constant, B. 1819, p3).

…y Libertad positiva

Esta definición de libertad fue clave en los siglos XVIII y XIX porque impulsó las revoluciones burguesas contra las monarquías absolutistas y los dogmatismos eclesiásticos. Sin embargo, tiene dos defectos, se apoya en las acciones del individuo, desconociendo lo social, y puede resultar demasiado abstracta para la en términos políticos.

La noción de libertad positiva, en cambio, hace referencia a la posibilidad de poder hacer aquello que se desea. A modo de ejemplo: vos podes no tener ninguna restricción legal para salir del país e ir a recorrer EEUU, Europa y Asia. Sos libre de moverte a donde quieras. No obstante, no dispones del dinero necesario para hacer ni del tiempo libre que requiere. ¿Sos libre de viajar?

El marxismo toma implícitamente esta concepción de la libertad. Tiene en cuenta las condiciones materiales del sujeto y cómo estas lo determinan en su desarrollo. Por eso, el trabajador no es realmente libre del todo mientras se encuentre explotado, sin recursos materiales y sin tiempo para sí mismo. Así, el ser humano sólo alcanzará un grado mayor de libertad cuando las desigualdades económicas se reduzcan y la calidad de vida de los trabajadores sea óptima.

Conclusión

Como hemos visto, el socialismo no surgió como antítesis del liberalismo sino, en términos hegelianos, como superación del mismo. No rechaza sus principios, sino que los retoma, entendiéndolos de manera distinta, pero para poder llevarlos hacia su concreción. Ambas ideologías se sustentan en las ideas de Libertad e Igualdad, indisolubles una de otra. No obstante, el socialismo las radicaliza y busca superar los límites que, por su tiempo histórico, el liberalismo alcanzó. De esta forma, encarna los ideales ilustrados de “Libertad, Igualdad, Fraternidad” y los sintetiza. Se revela como una filosofía profundamente humanista y aspira al progreso de toda nuestra especie.

Soy suscriptor.

Muy buena síntesis histórica e ideológica

No es cierto que el liberalismo impulsó el voto universal. No fue así en Francia, ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, ni en España, etc. Recién Tocqueville aparece como un liberal que acepta ideales realmente democráticos y eso es bien entrado el siglo XIX.