Este 31 de octubre se cumplen 100 años del fallecimiento del médico, psiquiatra, sociólogo y escritor José Ingenieros. Referente intelectual para la filosofía y el socialismo, su figura fue, durante décadas, inspiradora para gran parte del progresismo en Latinoamérica. El aniversario de su paso a la inmortalidad nos servirá para conocer su obra y pensamiento. Recordemos así su legado.

La juventud de un inmigrante italiano

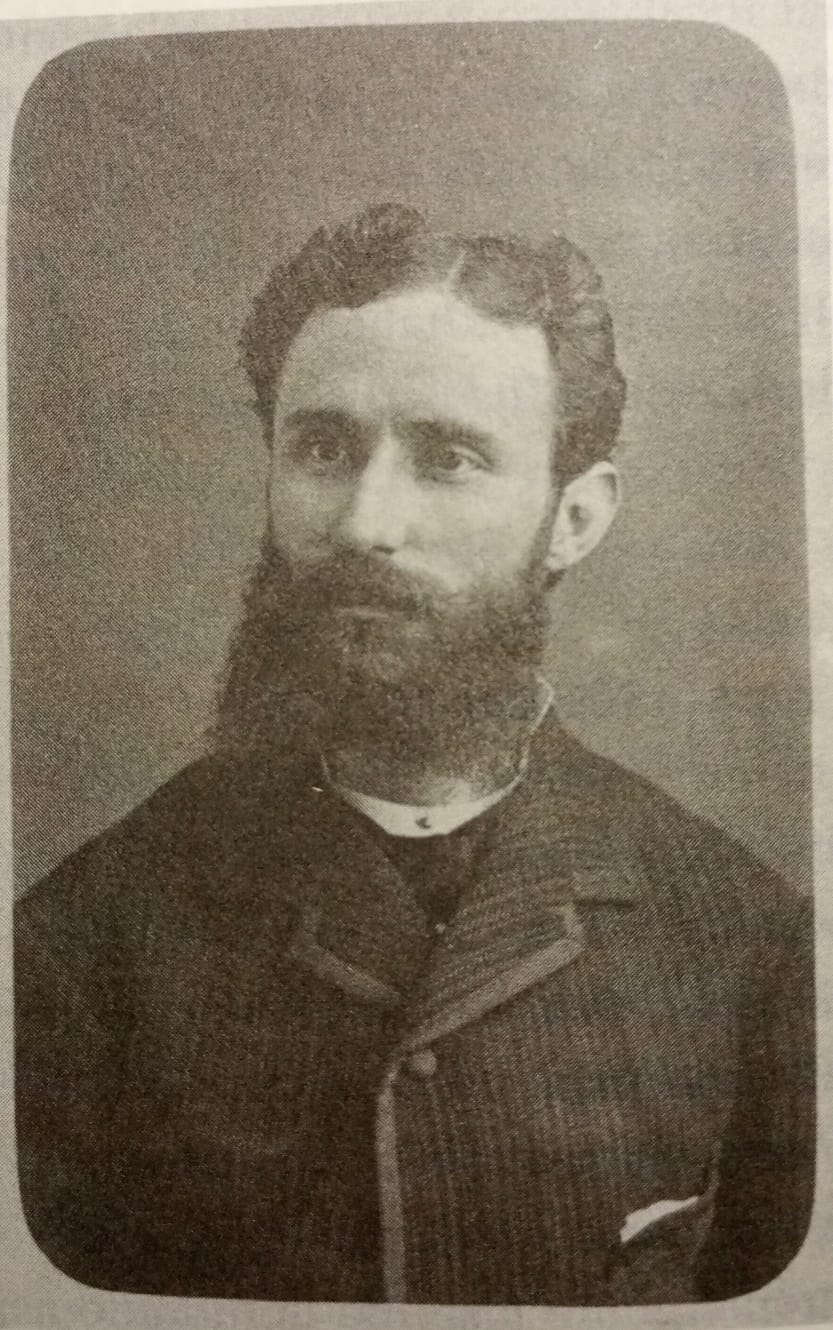

En 1880 un joven emigraba desde Palermo, Sicilia, a Montevideo en busca de un futuro mejor para su familia. Al tanto de su viaje, las autoridades del gobierno italiano enviaron un mensaje a sus pares uruguayos alertándolos de la inminente llegada de un “peligroso conspirador” por su doble condición de “socialista y masón”. Sin embargo, Salvatore Ingegnieros no venía solo. Lo hacía en compañía de su mujer y su hijo de 3 años, Giuseppe, quien posteriormente cambiaría su nombre, castellanizado como José.

José Ingenieros nació un 24 de abril de 1877. Tiempo después de migrar de Palermo a Montevideo, con su familia se establecieron en Buenos Aires. Desde muy chico creció en un ambiente de libre pensamiento y discusión de ideas modernas. Su padre, Salvatore, ya en Italia era un reconocido periodista y destacado militante socialista. Había fundado la filial local en Sicilia de la Asociación Internacional de los Trabajadores (la Primera Internacional). En 1874 fue editor de Il Povero, primer periódico socialista de la isla.

José cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. El clima de intelectualidad que respiraba en su casa, al parecer no se reflejaba en sus calificaciones escolares. Incluso acumulaba llamados de atención por mala conducta.

Los anteojos de alambre

Una anécdota sobre la conducta juvenil de Ingenieros la cuenta su ex compañero del secundario y futuro dirigente del Partido Socialista, Augusto Bunge. Fue también el padre del filósofo Mario Bunge. Conoció a su compañero Giuseppe cuando ambos tenían 12 años. Décadas después lo recordaba de esta manera:

Recuerdo de Ingenieros tan solo que era bastante estudioso, más bien callado y serio. Nos tratábamos apenas en ese entonces. Tal vez porque nos despreciábamos un poco: él a mí como “cajetilla” (el apelativo de los “niños bien”) y yo a él por “atorrante”.

Según relata Bunge, los pequeños estudiantes tenían un profesor de dibujo que no estaba bien de la vista, pero que procuraba disimularlo. Aquél docente miope les evaluaba sus dibujos sin amenas poder verlos, sin distinguir si estaban bien o mal hechos.

Un día, el joven Ingenieros había ido a clase con unos anteojos falsos hechos a mano con alambre. Se excusó de no haber hecho el dibujo pedido la clase anterior porque estaba mal de la vista engañando a su profesor que, a la distancia, no distinguía la falsedad evidente de los anteojos. Ante las risas de sus compañeros, Ingenieros se salió con la suya: burló a la autoridad e hizo gala de sus precoces dotes como psicólogo al predecir el comportamiento del docente.

Su lucha por medio de las palabras

Desde muy joven Ingenieros vio en la escritura y la difusión de ideas la forma de transformar la realidad e impactar en el mundo. En 1920 escribía: el que cultiva la belleza tiene el deseo de introducirla en la vida; el que investiga la verdad siente el anhelo de enseñarla a todos; el que ama la justicia está obligado a luchar para que ella rija las relaciones entre los hombres.

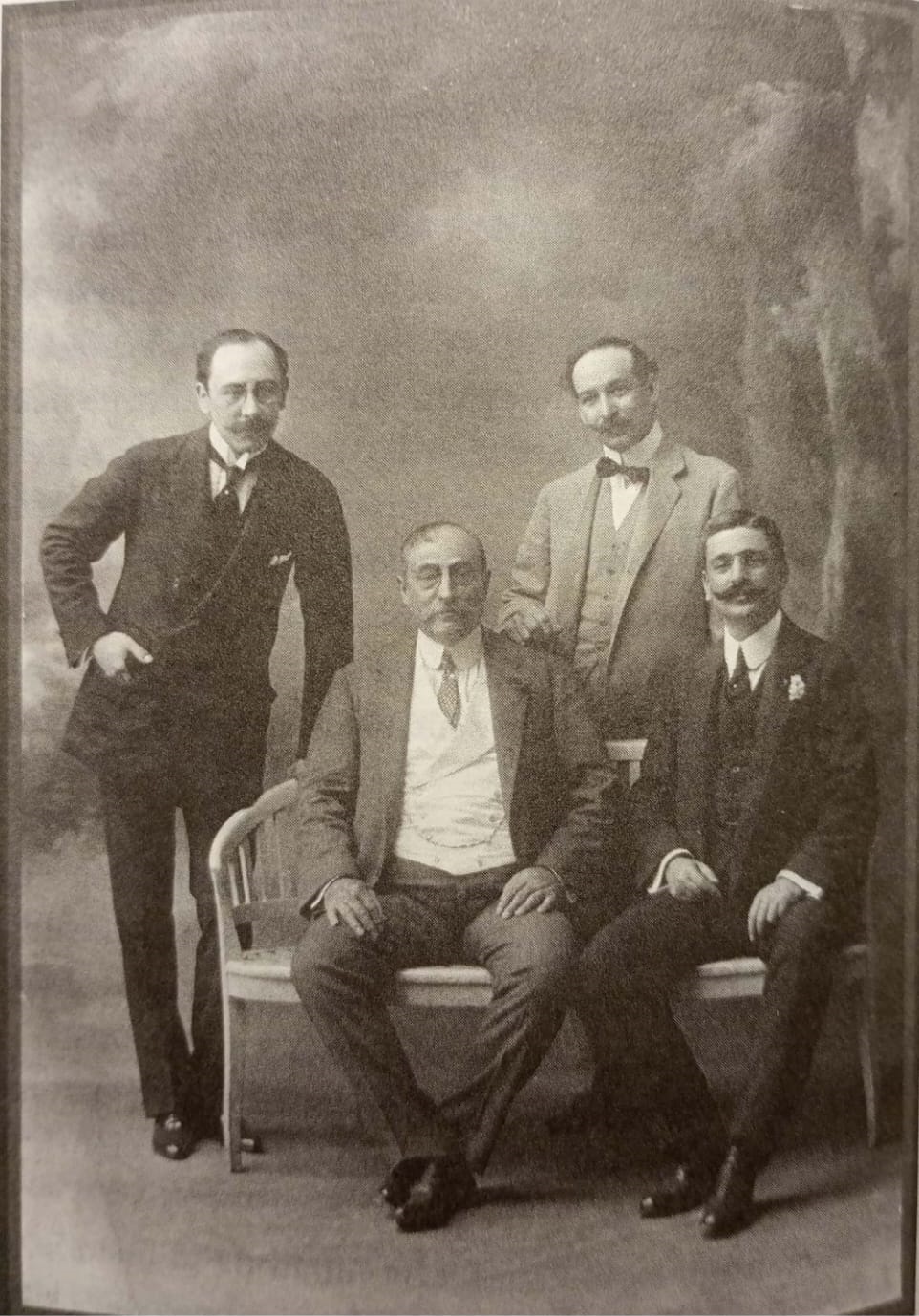

Con esta perspectiva, a lo largo de su vida se rodeó de hombres de letras y científicos. Fue amigo cercano del escritor Leopoldo Lugones y ambos frecuentaban al poeta nicaragüense Rubén Darío durante el tiempo que este estuvo en la Argentina. Una constante en su vida era el escribir incontables notas para revistas y periódicos de toda clase.

No obstante, intelectualmente inquieto, Ingenieros no sólo escribió, sino que también fundó y dirigió varias publicaciones. En referencia a su labor editorial en la que coordinaba los trabajos de cientos de intelectuales, el historiador Mariano Plotkin lo define como un “gestor cultural”.

La primera revista que Ingenieros dirigió fue La Reforma, Periódico Literario Estudiantil (1893) cuando aún estaba en el Colegio Nacional. La publicación fue creada luego de una huelga estudiantil en la que nuestro joven agitador tuvo un rol destacado. Desde sus páginas Ingenieros se ponía al frente de la política estudiantil de su escuela y buscaba debatir sobre cuestiones de educación y actualidad. Apoyaba activamente las acciones revolucionarias de la Unión Cívica contra el régimen oligárquico-conservador.

Otras publicaciones que Ingenieros dirigiría a lo largo de su vida fueron: La Montaña (1897), en sociedad con el ya mencionado Leopoldo Lugones, El Lirio Rojo (1997), los Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines (1902/1913) y la Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación (1915/1929). Esta última se convertiría en una de las revistas culturales más importantes de Latinoamérica.

La militancia y la fundación del Partido Socialista

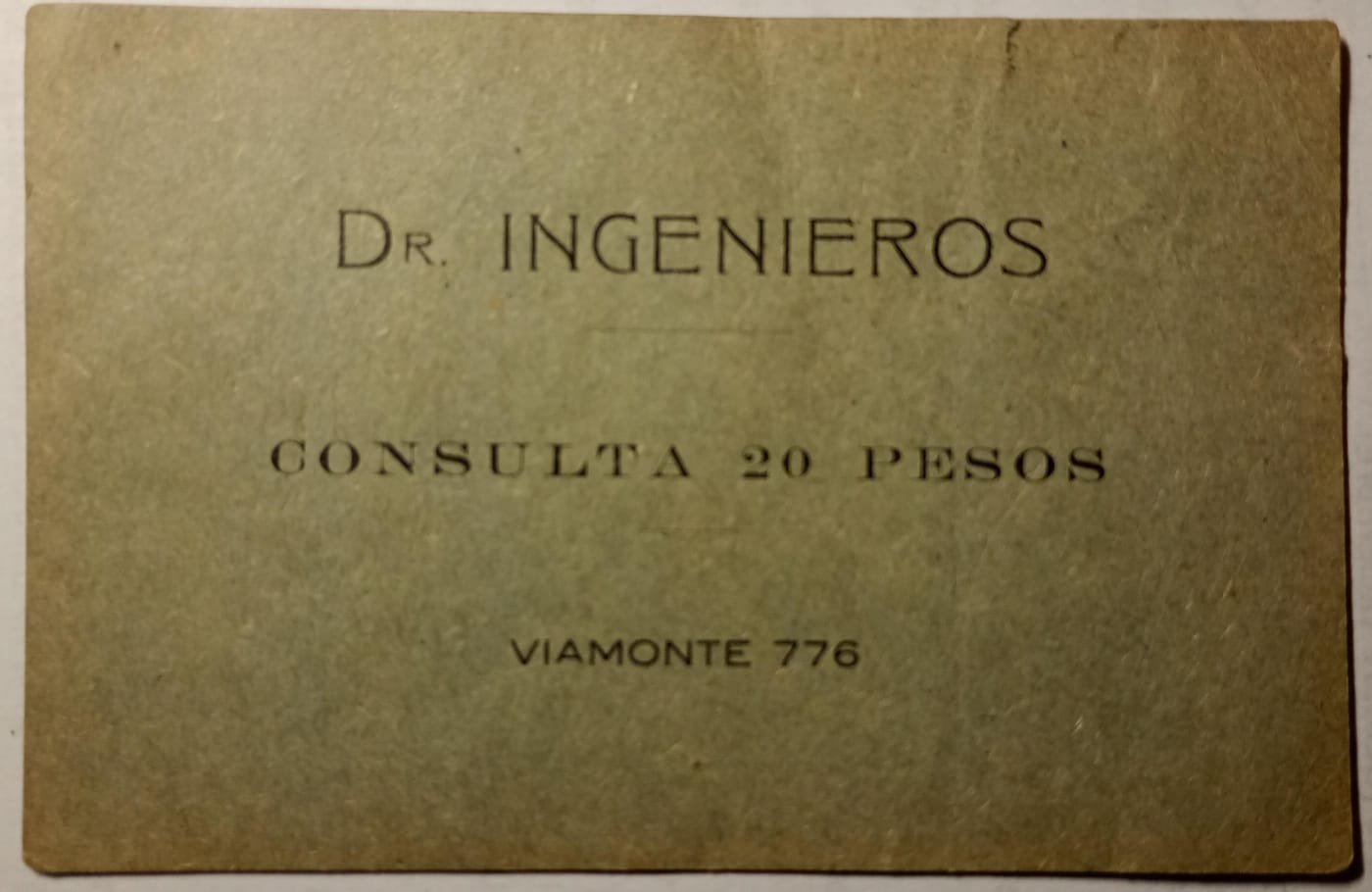

Como muchos otros hijos de inmigrantes en la Argentina, Ingenieros vio en el estudio el camino para elevarse socialmente y proyectar un futuro. En 1900, con 23 años, se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, durante sus años de facultad estudiar no fue lo único que hizo. Se dedicó también a aquello en lo que ya se había destacado su padre en su madre patria: la militancia socialista.

En algún momento de 1894, en la Facultad de Medicina de la UBA, un profesor de Clínica Quirúrgica invitó a dos de sus alumnos a una manifestación por la jornada de 8 horas de trabajo. Ese profesor era Juan B. Justo y uno de esos alumnos fue José Ingenieros. Nacía así una relación personal y política que sería decisiva para la formación del socialismo argentino. Ese mismo año Ingenieros fundó la primera agrupación estudiantil de izquierda: el Centro Socialista Universitario.

Promediando la década del 90 del siglo XIX, una multitud de agrupaciones socialistas, sindicales y de inmigrantes comenzaron a agruparse con miras a constituir un partido. En el Congreso Constituyente del Partido Socialista, en 1895, Ingenieros no sólo era delegado, sino que también fue elegido secretario general del mismo. Como si fuera poco, fue redactor del periódico La vanguardia. Tenía solo 18 años.

Según cuenta Jacinto Oddone en Historia del socialismo argentino, para las elecciones legislativas de 1896 se habría pretendido postular a Ingenieros como candidato por la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, este habría rechazado la postulación argumentando que su corta edad desprestigia la imagen del recién creado Partido Socialista. De todas maneras, la ley electoral hubiera anulado la candidatura por no cumplir la edad mínima requerida.

Distanciamiento entre Justo e Ingenieros

Pese a que la unión de Justo e Ingenieros fue clave para la fundación del PS, las visiones políticas de ambos no tardaron en separarse. Mientras que Juan B. Justo representaba el ala reformista del partido, Ingenieros y el ya mencionado Leopoldo Lugones encabezaron el ala más izquierdista y revolucionaria. El escritor modernista luego acabaría desplazándose de ideas políticas y concluirá su vida en la extrema derecha.

Al parecer, las bromas juveniles de Ingenieros le habrían valido una suspensión disciplinaria dentro del PS. Sin embargo, el alejamiento entre Justo e ingenieros no fue solo una cuestión de disciplina orgánica. La formación ideológica sería un factor de discusión.

Justo, quien tradujo El capital de Marx por primera vez al castellano, le insistía a su discípulo que profundizara en la obra del filósofo alemán. El rebelde estudiante, en cambio, centraba sus lecturas en Charles Darwin, Herbert Spencer, Achille Loria o Enrico Ferri. Así Ingenieros iría adoptando un fuerte determinismo economicista en sus concepciones políticas y una heterodoxa mezcla entre darwinismo social y socialismo que lo acompañaría durante el resto de su vida.

¿Qué es el Socialismo?

El primer texto sobre socialismo escrito por Ingenieros fue un folleto titulado ¿Qué es el socialismo? En él buscaba concientizar a los estudiantes respecto a la “cuestión social”. En dicho texto definía de manera sencilla qué era aquel movimiento social que estaba surgiendo y cuáles eran sus objetivos.

Allí se afirmaba demostrar que el Socialismo más que una organización social impuesta, es una consecuencia lógica y necesaria de la evolución económica que se ha iniciado, y que por la fuerza de los hechos debe implantarse como regulador de las producciones y consumos, y como nivelador de las condiciones individuales ante los medios de producción.

Más adelante, respecto a sus fines decía que:

El Socialismo Científico, defensor de la escuela colectivista, da a todos los individuos de la especie humana la propiedad colectiva de los medios de producción que, con la asociación libre en el trabajo, asegura la solidaridad humana, excluye la explotación del hombre por el hombre, y coloca a todos los individuos en condiciones igualmente favorables para desarrollar libremente sus aptitudes; […]

Los medios de transición al Socialismo planteados por Ingenieros en este primer texto, aún están a mitad de camino entre revolucionarios y reformistas. Esto puede entenderse teniendo en cuenta que sus destinatarios eran principalmente estudiantes universitarios de clase media, ajenos a los discursos de barricada de los obreros. Sin embargo, en su siguiente proyecto editorial Ingenieros se iría radicalizando.

El socialismo revolucionario de La Montaña

El 1 de abril de 1897 salió el primer número de La Montaña. Periódico socialista revolucionario. La nueva revista tenía un nombre más que sugerente. No conforme con eso, hacía propio el calendario revolucionario francés al fecharse “Año XXVI de la Comuna”, en referencia a la Comuna de París de 1871.

Ingenieros y su amigo de militancia Lugones daban rienda suelta en aquellas páginas a su socialismo cada vez más revolucionario, por momentos cercano al anarquismo. También criticaban desde allí al socialismo reformista, con el que comenzaban a confrontar de manera cada vez más abierta.

Si bien la publicación duró desde abril hasta septiembre, llegó a divulgar importantes notas sobre una gran variedad de temas, no solo políticos sino también científicos y literarios. Cada entrega contaba con una sección titulada “Movimiento socialista” donde se encontraban breves noticias de los partidos socialistas de diversas partes del mundo.

La radicalización del “socialismo ingenieriano” se hizo presente desde el primer tomo. Allí, el artículo titulado “SOMOS SOCIALISTAS” enumeraba los cuatro motivos por los que los editores se consideraban a sí mismos de esa manera. En el segundo de ellos decían:

Porque consideramos que la autoridad política representada por el Estado, es un fenómeno resultante de la apropiación privada de los medios de producción, cuya transformación en propiedad social implica, necesariamente, la supresión del Estado y la negación de todo principio de autoridad;

El rechazo de Ingenieros a “todo principio de autoridad” iba acompañado de la diferenciación tajante con el socialismo reformista. En el tomo 7 de la revista, correspondiente al 1 de julio, se encontraba un artículo titulado “Socialismo y Revolución”. Utilizando una metáfora biologicista, explica que en la Naturaleza algunos animales se vuelven imitadores para sobrevivir. Sin embargo, aclara que en Sociología no hay imitación, sino falsificación. Así denuncia a los burgueses que se falsifican como “socialistas”:

La clase opresora no pudiendo domar la hidra roja de tantos millones de cabezas, como no podrían tronchar las siervas filosas de todos los Deibler, ha disfrazado con mantos rojos a muchos de sus fieles y los ha rotulado con el mote: Socialismo. […]

En efecto; nada ha perjudicado al Socialismo como los sociólogos hermafroditas que asalariando su mediocridad al oro burgués han producido esa serie de monstruosidades que tuvieron la imprudencia de clasificar como socialismo.

Su distanciamiento del PS

A partir de 1898 Ingenieros dejó de militar activamente y comenzó a alejarse paulatinamente del partido. Sus ideas revolucionarias comenzaron a entrar en crisis al ver que las masas de trabajadores no se alzaban contra las injusticias del capitalismo. La anhelada Revolución social no llegaba por sí sola y eso decepcionó profundamente al joven Ingenieros que ahora pasaba a tener una visión pesimista de las masas.

Seguía creyendo en el socialismo como un destino inevitable de la Humanidad, pero ya no por medio de una Revolución rápida, sino de un lento proceso de reformas. Ya recibido de médico y con aspiraciones de escalar en la burocracia, comenzó a perfilar la idea de un “socialismo de Estado”, no democrático sino más bien tecnocrático.

A su vez, comprendió que, debido a su personalidad, él no tenía madera de líder político:

Yo no sirvo para la política: ni como socialista ni como burgués. ni como anarquista. Me parece feo ser caudillo: Alem, Patroni, Gori o Morel son lo mismo: arrastrachusmas. La masa es ignorante y creo que su enaltecimiento no es obra de años sino de generaciones. Tengo todavía, la convicción científica de que el Socialismo es una verdad sociológica.

Archivos de Psiquiatría

Pese a su alejamiento del PS, Ingenieros no se desafiliaría oficialmente hasta 1902. En ese mismo año fundó la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología aplicadas a ciencias afines que, con el tiempo, se convirtió en una de las publicaciones científicas más prestigiosas de América Latina. Alejado de la política, buscó resaltar como científico.

En las páginas de su nueva publicación, Ingenieros abordaba temas de psiquiatría y criminología desde una perspectiva biologicista y positivista. En paralelo, también se interesaba por la existencia de fenómenos “paranormales” desde una perspectiva científica.

A partir de 1907 la revista comenzó a ser impresa por el Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional, cuando el propio Ingenieros se convirtió en director del organismo. Su existencia duró hasta 1913 y le permitió a su editor entablar una red de contactos profesionales e intelectuales con científicos de todo el continente.

Viaje a Europa y las crónicas para La Nación

Con 27 años, Ingenieros emprendió un viaje a Europa que será clave en su vida. Iba como representante de Argentina al V Congreso Internacional de Psicología que se realizaba en Roma. Volvía a la Italia que había dejado a los 3 años. A lo largo del viaje, que se extendería entre 1905 y 1906, Ingenieros recorrió Italia, Francia, España y Alemania. No se dedicó solamente a asistir a congresos, sino que escribió también una enorme cantidad de notas y crónicas para varias revistas, pero principalmente para el diario La Nación.

Mediante las notas que enviaba a Buenos Aires por carta, Ingenieros buscó construir una imagen social de sí mismo como un intelectual destacado, autorizado por su saber a hablar de casi cualquier tema. Buscaba así legitimar su posición como “trabajador de la ciencia y el intelecto”. Plotkin definió este período de la vida de Ingenieros como un “rito de pase en su vida social”.

La forma en que el ex militante del ala extrema del socialismo comenzó a escribir para La Nación no está clara del todo. Se sabe que él enviaba copias de sus publicaciones a los más notables intelectuales de la Argentina, entre ellos el ex presidente y fundador del diario, Bartolomé Mitre. Sin embargo, parece haber sido uno de sus hijos, Emilio Mitre, quien habría quedado maravillado por el genio de Ingenieros.

En sus crónicas Ingenieros hablaba de una gran variedad de temas: psicología, política, medicina, arte, etc. Algunos de los textos más “polémicos” de Ingenieros pertenecen a este período. Quienes lo critican por su positivismo y lo acusan de racista suelen citar la crónica titulada San Vicente, en la que hace un balance de las condiciones de vida de los afrodescendientes luego de la abolición de la esclavitud.

En “Un cónclave de psicólogos” y en “Últimas notas de un congreso” relata las discusiones dadas dentro del Congreso Internacional de Psicología. En varias de sus notas pretendía cuestionar y ponerse a la altura de Cesare Lombroso, quien por ese entonces era considerado la mayor eminencia en criminología.

Socialismo aristocrático

Como mencionamos, por ese entonces Ingenieros renegaba de la vía revolucionaria que antes había defendido y comenzaba a abrazar el reformismo. En su texto “Lombroso y los hombres pobres” se sincera y describe con claridad su nueva concepción del socialismo:

En ese terreno podrían conciliar el cristianismo materialista de Marx y el darwinismo inflexible de Nietzsche, el socialismo que aspira a mejorar la situación de los pobres y el aristocratismo biológico que persigue la selección de las razas y de los individuos superiores.

Esta noción de un socialismo aristocrático lo acompañaría el resto de su vida, incluso cuando, posteriormente, volviera a adoptar posturas revolucionarias.

En dos notas tituladas “El socialismo en Italia” y “La crisis del socialismo en Italia” Ingenieros critica al PS italiano por contener dentro de sí un ala revolucionaria. Se enfrenta a Enrico Ferri, quien había formado parte de sus lecturas de juventud, y a los socialistas revolucionarios, a quienes acusa de “anarquistas infiltrados”. Parece ser particularmente duro en sus críticas con quienes tenían posturas similares a las suyas en la década anterior.

En “El señor cero-a-la-izquierda y la política francesa” realiza una mordaz crítica al sistema democrático liberal y su falta de participación real. A su vez, en “Las fatigas de un huelguista” es fuertemente crítico de la militancia política excesivamente altruista.

A su vuelta a la Argentina, muchas de las conclusiones sacadas por Ingenieros durante aquel viaje, sobre todo en lo referido al giro reformista del socialismo, serán expuestas en su libro Sociología Argentina, de 1908. Allí, si bien reconoce que el marxismo constituyó una superación de la etapa inicial del socialismo utópico, aún no era lo suficientemente científico, paso que para él sí daba el reformismo.

Roca y el intento de encajar en la burguesía

Ingenieros no hizo solo su recorrido por Europa. Escribir artículos y crónicas tampoco fue su único medio de sustento. El ex presidente Julio A. Roca acababa de concluir su segunda presidencia en 1904 y se disponía a retirarse de la política mientras se dedicaba a viajar. Insólitamente, Ingenieros lo acompañaba como su secretario privado.

Nuevamente, no hay certeza de cómo Ingenieros y Roca se conocieron. Se piensa que lo más probable es que fuera por medio del hijo del ex presidente, quien luego llegaría a ser vicepresidente en el gobierno de Agustín P. Justo (1932-1938). Ingenieros y Julio Roca (hijo) compartían tiempo juntos en las reuniones de la masonería, a la que ambos pertenecían.

La compañía del ex presidente podría haber influenciado en los cambios de rumbo político de Ingenieros, quien se volvía cada vez más crítico de la democracia y desconfiado de las masas. Con un estilo paternal pero cínico, Roca aconsejaba al joven médico:

Es muy ingrata la vida política, mi doctor, y Ud. hace perfectamente bien en dedicarse a la ciencia y a las letras y tenga cuidado de no sobresalir porque, aunque menos, ha de encontrar también fieras bravías en su camino, por más simpático que Ud, sea personalmente. Esa es la vida

El pasado de Ingenieros en el PS y su presente junto al líder liberal-conservador nunca estuvieron totalmente desconectados. En determinado momento Ingenieros incluso se ofreció como intermediario entre Roca y Alfredo Palacios, cosa que, perplejo, el primer diputado socialista de América rechazó.

El deseo del inmigrante italiano de encajar y ascender en la sociedad criolla era demasiado fuerte y su carrera como científico e intelectual avanzaba demasiado lenta. Su “amistad” con Roca no era precisamente desinteresada: Ingenieros planeó casarse con Josefina, la hija menor de Roca, como vía rápida hacia el reconocimiento.

El joven y apuesto doctor cortejó a la aristocrática doncella durante meses, pero la hipergamia oportunista no pudo realizarse. Una carta en la que le contaba su plan a su padre fue accidentalmente olvidada en el auto del ex mandatario y todo salió a la luz. Ingenieros comprendió que, si quería seguir triunfando en la vida, debía ser por medio de su esfuerzo y talento y no por alianzas deshonestas con personajes de la oligarquía.

Disputa con Sáenz Peña y exilio

Para 1911 Ingenieros contaba con 34 años y ya era una figura reconocida por sus ideas y escritos. Sin embargo, ese año se le presentó la oportunidad de que su talento sea reconocido dentro del mundo académico. Una cátedra de Medicina Legal en la UBA había quedado libre e Ingenieros sonaba como uno de los favoritos a ganar el concurso. Los años de estudio y trabajo duro avalaban la idoneidad del médico y todos en sus colegas lo sabían. No obstante, recordemos, antes de la Reforma universitaria de 1918, las universidades aún dependían de la administración del Poder Ejecutivo, no eran autónomas.

Un año antes había subido a la presidencia Roque Sáenz Peña. El conservador moderado se proponía poner fin desde dentro al Régimen oligárquico que gobernaba desde 1880. Lo haría finalmente en 1912 con la Ley Sáenz Peña que establece el voto secreto, obligatorio y universal (masculino).

Sáenz Peña se encontraba políticamente aliado a los sectores católicos y conservadores, contrarios al laicismo. El nuevo presidente y sus socios veían con desconfianza a Ingenieros y sus ideas progresistas, por lo que deciden impedir su nombramiento como catedrático en la universidad. El oportunismo, el amiguismo político y el sectarismo triunfaban esta vez sobre el mérito y la idoneidad.

Indignado y humillado, Ingenieros abandonó el país y se autoexilió en España. Juró no regresar mientras Sánz Peña siguiera siendo presidente y prometió que se encargaría de escribir una “autopsia moral” del mandatario.

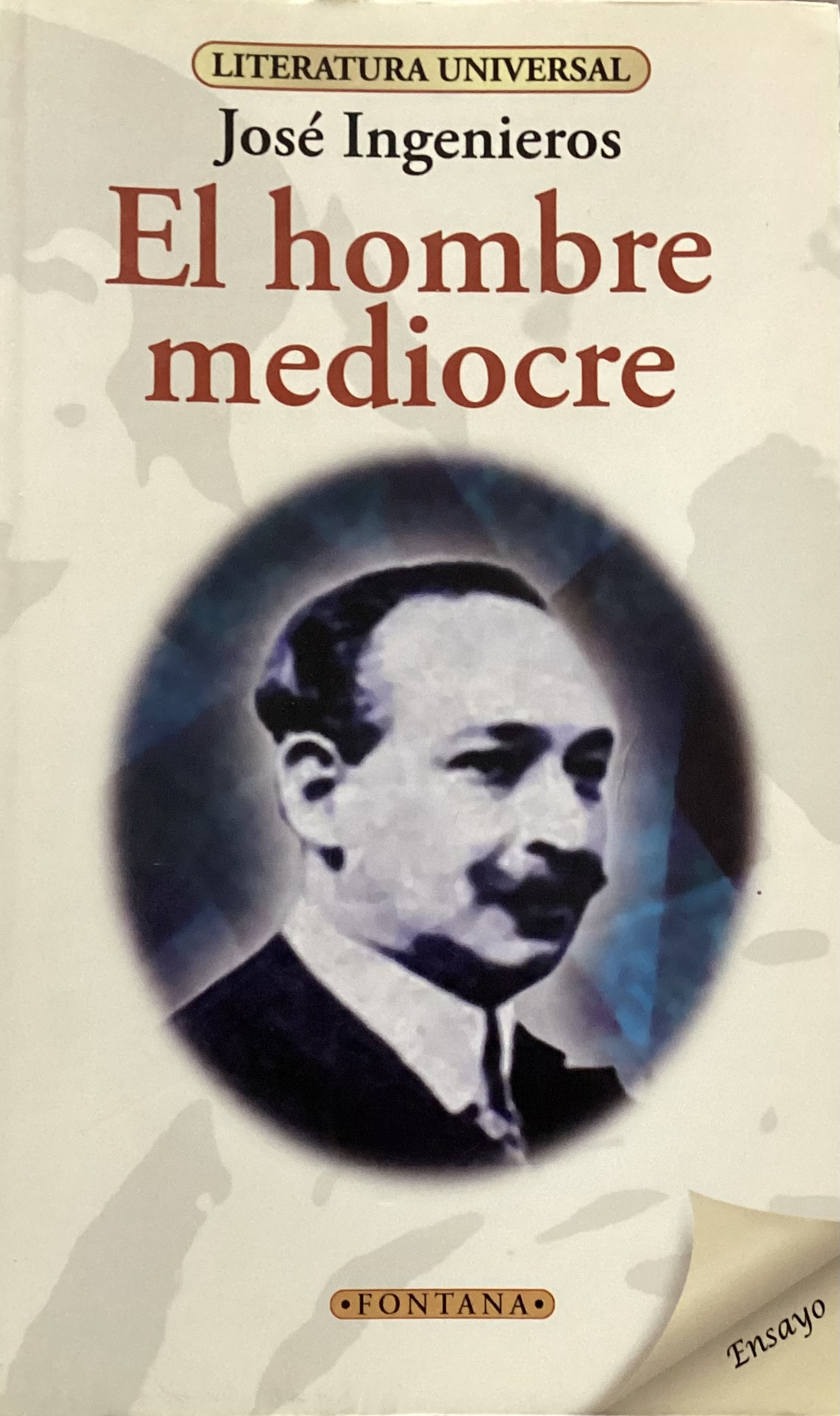

Fue así que Ingenieros publicó en Madrid El hombre mediocre, su principal best seller. La primera edición, de 1913, estaba explícitamente dedicada a Sáenz Peña. Dicha referencia se quitó en las ediciones siguientes.

El científico, el médico psiquiatra, se ponía en un lugar de superioridad respecto al político profesional, el presidente. En la vida de Ingenieros, este fue otro punto de inflexión muy poderoso. Sus intereses comenzaron a virar desde la ciencia hacia la filosofía y en su nuevo libro hablaba principalmente de moral. La crisis de identidad no abarcaba sólo la cuestión de sus intereses; por esta época es que castellaniza oficialmente su apellido de Ingegnieri a Ingenieros.

Comercialmente El hombre mediocre fue un éxito inmediato. Los 20.000 ejemplares que se publicaron en la primera tirada se agotaron casi de inmediato. El impacto de su obra tomó por sorpresa incluso al propio Ingenieros. De la noche a la mañana, desde su exilio en España, se había convertido en el referente intelectual de la juventud de casi toda América Latina. Particularmente, en la inspiración de aquellos jóvenes que en Córdoba en 1918 iniciaría la Reforma universitaria.

El hombre mediocre

Desde una concepción nietzscheana Ingenieros distingue en su libro tres tipos de personas: los mediocres, gente rutinaria y conservadora; los inferiores, que escapan de la masa, pero de manera patológica; y el hombre superior, el idealista.

Si bien este es un libro escrito como crítica a la mediocridad, su autor no plantea que esta no debiera existir. Por el contrario, si fuera completamente innecesaria la selección natural la hubiera eliminado. El mediocre es alguien que se adapta a los demás, se acomoda a las rutinas. No crea nada nuevo porque repite lo que ya existe. El problema para Ingenieros está en que, en determinados climas sociales, los mediocres se imponen sobre el idealista.

Así describe el conformismo social de los mediocres:

El que es justo-medio lo sabe, tiene la intención de serlo; el hombre mediocre es justo-medio sin sospecharlo. Lo es por naturaleza, no por opinión; por carácter, no por accidente. En todo minuto de su vida, y en cualquier estado de ánimo, será siempre mediocre. Su rasgo característico absolutamente inequívoco, es su defensa de la opinión de los demás. No habla nunca; repite siempre.

Juzga a los demás como los oye juzgar. Reverenciará a su más cruel adversario, si éste se encumbra; desdeñará a su mejor amigo si nadie lo elogia.

Como vemos, el mediocre es quien repite argumentos que escuchó sin analizarlos; podemos ver muchos de esos últimamente. La falta de originalidad del mediocre es expuesta así por Ingenieros:

El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad; es por esencia imitativo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, reflejando las rutinas, prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles para la domesticidad. Así como el inferior hereda el “alma de la especie”, el mediocre adquiere el “alma de la sociedad”. Su característica es imitar a cuantos le rodean: pensar con cabeza ajena y ser incapaz de formar ideas propias.

El idealista, por su parte, es quien se escapa de las rutinas y busca crear cosas nuevas. Lo guía un ideal de perfección que lo mueve y lo lleva a transformar su realidad. Ingenieros se encarga de distinguir el idealismo como corriente filosófica del ideal al que reivindica. El primero es dogmático y sin base en la realidad, el segundo se apoya en la experiencia y está en constante evolución. Así describe Ingenieros al idealista:

El hombre superior es un accidente provechoso para la evolución humana. Es original e imaginativo, desadaptándose del medio social en la medida de su propia variación. Ésta se sobrepone a atributos hereditarios del “alma de la especie” y a las adquisiciones imitativas del “alma de la sociedad”, constituyendo las aristas singulares del “alma individual”, que le distinguen dentro de la sociedad. Es precursor de nuevas formas de perfección, piensa mejor que el medio en que vive y puede sobreponer ideales suyos a las rutinas de los demás.

Dentro del desarrollo personal del idealista, el autor reconoce dos etapas claves: el idealista romántico y el idealista estoico. El primero es impetuoso y pasional. Sin embargo, las duras lecciones de la vida lo hacen pasar a la segunda etapa, en la cual es templado y pragmático. El idealista estoico no se resignó ni se acomodó, sigue creyendo fervientemente en su idea, solo se endureció: “Las lecciones de la realidad no matan al idealista: lo educan”, afirma. Podríamos decir que tal vez el propio Ingenieros se encontraba atravesando ese proceso.

En El hombre mediocre Ingenieros casi no habla de política de manera explícita. Sí señala que tanto las aristocracias tradicionalistas como las democracias burguesas son formas de la “mediocracia”. En contraposición, propone la “aristocracia del mérito”, concepto que para nada puede ser entendido como una oligarquía sino como un reconocimiento del trabajo y esfuerzo de cada uno.

La Cultura Argentina y la Revista de Filosofía

En 1914 Roque Sáenz Peña murió de sífilis en pleno ejercicio de su mandato. Ante el fallecimiento de su enemigo, Ingenieros regresó de inmediato a la Argentina, ya convertido en un héroe del pensamiento.

Luego de su regreso, creó en 1915 dos de sus más importantes proyectos editoriales, La Cultura Argentina y Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación. La primera consistía en una colección de libros clásicos a precios accesibles destinada a formar en los lectores una filosofía argentina y una identidad nacional.

La Revista de Filosofía, por su parte, se trató de una revista cultural en la que se tocaban diferentes temas filosóficos, artísticos, literarios, científicos y políticos. Se publicó con una frecuencia bimestral desde 1915 hasta 1929. Originalmente fue codirigida por Ingenieros y Aníbal Ponce, pero luego de la muerte del primero en 1925 quedó Ponce como único director hasta su cierre.

La revista no sólo fue una de las más longevas, sino que también fue una de las más destacadas de América Latina. Convertida en una red internacional de intelectuales, contó con la colaboración de importantes filósofos y científicos de la época. A partir de enero de 1923 los dos proyectos se unificaron y Revista de Filosofía pasó a ser editada directamente por La Cultura Argentina.

Muchos de los artículos escritos por Ingenieros en Revista de Filosofía luego formaron parte de libros como capítulos de los mismos. Las publicaciones recopilatorias fueron Las fuerzas morales, La evolución de las ideas argentinas, Los tiempos nuevos y Tratado del amor. Este último hecho por Anibal Ponce luego de su muerte.

La Revolución rusa y el giro maximalista

Originalmente Revista de Filosofía pretendía ser una publicación apolítica y meramente cultural. No obstante, la relevancia de la Primera Guerra Mundial la obligó a tomar posición ante temas políticos. A través de sus páginas puede verse cómo Ingenieros va cambiando sus posturas y retornando cada vez más hacia la izquierda. Los artículos que dan cuenta de esta evolución, al menos desde 1914 a 1921, fueron publicados en Los tiempos nuevos. Sólo el primero, El suicidio de los bárbaros, había sido publicado en Caras y Caretas por ser de 1914, anterior a la revista de Ingenieros.

Las ideas de Ingenieros durante la Gran Guerra fueron variando durante el conflicto. Su posición inicial fue de neutralidad ante los bandos en pugna y de oposición a la guerra; pero desde 1917, con la incorporación de EEUU, pasó a apoyar abiertamente a los aliados. En ese mismo año Rusia, que estaba atravesando una grave crisis social producto de la guerra, se retiró de la contienda gracias al cambio de régimen político que significó la Revolución de Octubre.

La caída del régimen zarista tras la “Revolución de Febrero”, en marzo de 1917 llevó al poder al Gobierno Provisional, encabezado por mencheviques y liberales, el cual mantuvo al país en guerra. La profundización de la crisis política y el doble poder que enfrentaba al nuevo gobierno con los soviets llevó al estallido de la nueva “Revolución de Octubre”, en noviembre. A lo largo de este año puede observarse en sus escritos como Ingenieros se va desilusionando de Wilson y de Kerensky, acercándose cada vez más a Lenin y a Trotsky.

Con el estallido de la Revolución bolchevique se generó en toda Europa y en América una oleada de reivindicaciones sociales más radicalizadas que las existentes hasta entonces, a la cual varios analistas de la época calificaron como “maximalista”. En una conferencia dictada en noviembre de 1918 titulada “Significación histórica del movimiento maximalista”, que luego sería publicada como artículo en la Revista de Filosofía en el número correspondiente a enero de 1919 y en Los Tiempos Nuevos, Ingenieros definía de la siguiente manera al maximalismo:

El programa de los maximalistas rusos interpreta el máximum de sus aspiraciones en su medio y en su momento histórico; en otros medios y en momentos distintos, las aspiraciones serían diferentes. De allí proviene la imposibilidad de concretar en una fórmula única las “aspiraciones maximalistas”, que en países diversos no podrían ajustarse a un mismo “programa maximalista”. Una definición general, para no ser inexacta, sólo podría afirmar que el maximalismo se manifestará como la aspiración a realizar el máximun de reformas posibles dentro de cada sociedad, teniendo en cuenta sus condiciones particulares.

Hacia finales de la guerra, Ingenieros sostenía que, más allá de los bandos que luchaban militarmente, se estaba produciendo otra guerra, pero de carácter ideológico. En este enfrentamiento se enfrentarían los viejos ideales medievales, oscurantistas, y los nuevos ideales modernos.

Los nuevos ideales habrían surgido en el Renacimiento, apoyados en la observación de la realidad, en la búsqueda de justicia y de verdad. Se habrían extendido a nivel mundial a partir de la Revolución francesa y tuvieron su máxima expresión con la Revolución rusa. De hecho, la Verdad, aseguraba Ingenieros, era la más temida de las fuerzas revolucionarias.

Desilusionado de las promesas democráticas de Kerensky y Wilson, Ingenieros creyó ver en la Revolución bolchevique la verdadera encarnación de aquel ideal ilustrado:

Mis simpatías, en fin, están con la revolución rusa, ayer con la de Kerensky, hoy con la de Lenin y Trotsky; con ella, a pesar de sus errores; con ella aunque sus consecuencias hayan parecido por un momento favorables al imperialismo teutón; y creo que la palabra más noble y más leal pronunciada desde el principio de la presente guerra es la palabra de solidaridad con la que el presidente Wilson saludó el triunfo de los revolucionarios rusos.

Ingenieros describió y elogió el nuevo sistema educativo soviético en “La educación integral en Rusia” y en otros artículos. Comparaba a Lunacharsky, ministro de educación en los primeros años de la URSS, con Sarmiento. Tal como lo exponía Ingenieros, en la nueva Rusia se estaría realizando un enorme experimento social cuyo eje fundamental era la educación basada en tres principios. Estos eran: unificación del sistema escolar; capacitación para el trabajo; formación para la vida cívica y política.

La democracia funcional

El antiguo militante revolucionario que encabezaba el ala izquierda del PS volvía a creer en una transformación radical del sistema económico y político a nivel mundial. Lo cierto es que el apoyo de Ingenieros a la Revolución rusa no se apoyaba en ideales completamente marxistas. Más bien, lo que creía ver en la Rusia soviética era la edificación de una tecnocracia en la que los científicos tomaran las decisiones, en lugar de los políticos, en beneficio de los trabajadores. Su ideal parecía estar más cerca de Saint-Simon que de Marx.

En su artículo “La democracia funcional en Rusia”, de 1920, Ingenieros aseguraba que en dicho país estaba en marcha la experimentación de los Nuevos principios del derecho. Esto gracias al surgimiento y desarrollo de los Consejos Obreros, o Soviets, los cuales representarían, en la visión evolucionista del autor, una superación y perfeccionamiento del sistema representativo federal.

Para Ingenieros, la Rusia soviética era un laboratorio social en el que se estaba gestando un nuevo modelo político, a cuyos resultados ningún intelectual podía permanecer indiferente:

[…] la nueva experiencia política ensayada en Rusia tiene un valor ideológico que interesa al filósofo. Después de los acontecimientos circunstanciales se perciben nuevos principios políticos, mejor definidos a medida que el régimen soviético se aproxima a su estado de equilibrio.

Sostenía que el parlamentarismo en las democracias burguesas no es más que una etapa históricamente transicional. Los parlamentos dejan afuera de la representación a sectores fundamentales de la sociedad. En el camino hacia la soberanía el sufragio universal no era más que un “error de táctica”, ya que luego de votar el ciudadano volvía a ser un “cero a la izquierda”.

En oposición a esto, Ingenieros llamaba a hacer efectiva la representación social, pasando del sufragio “universal indeterminado e incoherente” al sufragio “universal funcionalmente organizado”. Lo cual se lograría reemplazando al federalismo político por el federalismo funcional. Es decir, dando representación a cada sector que cumpliera una labor determinada dentro de la sociedad. Representación gremial en lugar de representación política.

Combinando socialismo con darwinismo, Ingenieros celebra que en la Rusia soviética… han privado del derecho de voto a las personas que no desempeñan ningúna función social. El justo aforismo “el que no trabaja no come”fué completado, naturalmente, por esto otro, igualmente justo: “el que no trabaja no vota”.

El ya mencionado Augusto Bunge, ahora ya diputado del PS, criticó esta visión de su antiguo compañero de secundario y de partido. En el artículo “La democracia política y la democracia económica”, que también se publicó en Revista de Filosofía, Bunge coincidía con Ingenieros en que la representación debe estar basada en la función laboral de cada sector, localmente agrupados. No obstante, resaltaba la necesidad de una representación general que dé armonía a todos los intereses sociales.

El diputado Bunge consideraba que la representación política era una función social en sí misma, cosa que Ingenieros negaba. Para el primero quien vivía de la política era un trabajador, mientras que para el segundo no lo era.

Ingenieros y la crisis política de Yrigoyen

Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial la ola maximalista que venía desde Europa había impactado fuerte en la Argentina. Las demandas obreras y juveniles comenzaban a multiplicarse y radicalizarse. Ya para entonces había asumido su primera presidencia Hipólito Yrigoyen, líder de la UCR, tras la reforma electoral de la Ley Sáenz Peña.

La Reforma Universitaria, por ese entonces llamada “Revolución” en lugar de “Reforma”, había estallado en Córdoba en 1918. Ingenieros, al igual que otros socialistas de la época, la apoyó activamente. Sus ideas y sus escritos inspiraban a los sectores más combativos del estudiantado y del movimiento obrero. Muchos estudiantes universitarios, no sólo de Córdoba sino de toda Latinoamérica, se referían a él como “el maestro de la juventud”.

La creciente popularidad que Ingenieros cosechaba dentro de la izquierda, lo exitosos de sus escritos y conferencias y su condición de intelectual inorgánico, lo hacían un blanco fácil para los ataques de la derecha de su tiempo. La Iglesia católica y los sectores políticos más conservadores lo demonizaban constantemente.

Cuando en enero de 1919 estalló la Semana Trágica sectores de la extrema derecha lo acusaron a él y a sus conferencias sobre la Revolución rusa de haber instigado a los obreros. Ingenieros incluso llegó a temer que se le aplicara la Ley de Residencia y se lo deportara por agitador. Lo cierto era que se limitaba a describir un proceso social en curso, las aspiraciones revolucionarias de los trabajadores se debían a sus condiciones de vida.

En medio de este marco de crisis social y amenaza revolucionaria el gobierno radical de Yrigoyen decidió dar un vuelco a su política laboral. Tibiamente ir dando ciertos derechos laborales para calmar las aguas. Los radicales no tenían experiencia en esta clase de proyectos y los socialistas formaban parte de la oposición; por su popularidad Yrigoyen piensa en Ingenieros para que lo asesore.

A partir de abril de 1919 se sucedieron una serie de reuniones entre Ingenieros y representantes del presidente. El mandatario pedía una reunión con el científico para que lo asesore en materia de reformas sociales. Ante el ofrecimiento, Ingenieros respondió que él no estaba capacitado para esa tarea ya que no tenía influencia política real sobre las organizaciones obreras. En cambio, recomendaba la creación de un comité integrado por sindicalistas y socialistas, pero los radicales insistían en rechazar a estos últimos.

El ex militante socialista acabó proponiendo un programa de reformas laborales y sociales que otorgaban amplios derechos a los trabajadores y afectaban los intereses de los capitalistas. Aquel programa era mucho más radical de lo que los “radicales”, conocidos por su moderación, estaban dispuestos a aceptar. La entrevista entre Ingenieros e Yrigoyen nunca llegó a celebrarse, ya que el primero entendía que, dada la imagen de “agitador revolucionario”que había de él, solo se caldearían más las aguas.

Los detalles de las negociaciones con el yrigoyenismo no se conocieron hasta décadas después. Delia, una de las hijas de Ingenieros, publicó en 1957 un texto inédito de su padre titulado Las orientaciones sociales del presidente Yrigoyen. El médico dejaba escrito en él la razón de por qué contar la historia:

Habiendo sufrido el 2 de diciembre de 1919 una violenta hemóptisis, que podría repetirse con peligro de mi vida, he creído prudente escribir estos apuntes que pueden servir a quien estudie algunos aspectos de la crisis social presente en nuestro país.

El latinoamericanismo

Aunque en su juventud Ingenieros se había destacado por su eurocentrismo y su racismo, los últimos años de su vida lo vieron convertirse en un paladín del latinoamericanismo y el anti-imperialismo. En sus últimos meses realizó una gira por varios países de América Latina; fue recibido con honores en Cuba y México. jóvenes, intelectuales y políticos lo escuchaban con interés y admiración.

En marzo de 1925 se creó la Unión Latinoamericana. Esta era una asociación internacional que buscaba fomentar la solidaridad y cooperación entre pueblos hermanos contra la injerencia de EEUU. De ella formaron parte, no solo Ingenieros, sino también Alfredo Palacios y Manuel Ugarte, quienes a su vez mantenían frecuente correspondencia con José Vasconcelos, José Carlos Mariategui, entre otros.

La muerte de Ingenieros y su legado

A las 6: 50 de la mañana de un 31 de octubre de 1925 murió José Ingenieros. La causa de su fallecimiento fue una meningitis aguda. Si bien no tomaba alcohol, fumaba demasiado; dormía muy pocas horas, ya que escribía por las noches. Al momento de su muerte tenía 48 años; según quienes lo conocieron él hubiera preferido no tener que envejecer (en El hombre mediocre es muy despectivo con el estado mental propio de la vejez). Algunos historiadores especulan que “se dejó morir”.

Pese a su fama y prestigio murió en una relativa modestia que rozaba la pobreza. Su biblioteca la donó a la Sociedad Luz, una biblioteca popular vinculada al Partido Socialista que existe hasta hoy en día. Su correspondencia y archivos personales fueron ordenados y clasificados por su hija Delia y hoy se encuentran en el CeDinCi. A su propio pedido fue cremado en el Cementerio de Chacarita. Un monolito que contiene sus cenizas lo conmemora erguido junto al crematorio.

Después de todo lo dicho cabe preguntarnos, ¿cómo debemos recordar a José Ingenieros? Quienes quieran recordarlo como un racista o un positivista sólo ven una cara de la moneda. Ningún personaje puede ser pensado fuera de su contexto y su sentido común de época, e Ingenieros no es la excepción. Sus ideas y personalidad eran demasiado complejas y contradictorias para juzgarlas de manera dogmática. Un librepensador sólo puede ser entendido por libres pensadores.

Pese a sus esfuerzos y estudios, el Ingenieros científico (psiquiatra, criminólogo o sociólogo) no es el que trascendió. Sus ideas positivistas fueron desechadas pocos años después. En tal caso, debiéramos decir que su huella la dejó como filósofo. El análisis moral de los mediocres y los idealistas sigue definiendo cabalmente mucho de lo que pasa en nuestra sociedad. Quien busca la originalidad y escapa de la rutina conformista puede ver en él una poderosa inspiración.

Políticamente podríamos ubicarlo como un utopista. No fue un líder orgánico más que en la facultad de medicina, pero sus escritos son de suma importancia para pensar el pasado e imaginar un futuro. Su enaltecimiento de la Rusia soviética carecía en muchos casos de datos sólidos, pero esto no parecía importarle, ya que solo era una excusa para proclamar la necesidad de una Humanidad más justa, más libre, más “meritocrática”, en el verdadero sentido de la palabra.

Respecto de quiénes nos puede llegar a servir su lectura y estudio, su hija Delia decía lo siguiente: Aun desde el pasado, José Ingenieros puede aportar su palabra de aliento y de consejo, ya que vivió y pensó para el futuro. Su voz se unirá a la de todos aquellos que, con prudente y sabia osadía, anhelan encarar los males de nuestra patria en lo más profundo de su médula.